Alpha Commentary: マッサージチェア事件知財高裁大合議判決 ~損害推定の覆滅事由と重畳適用に係る経済的論点~

(PDFはこちらからダウンロードできます。)

1.はじめに

9月15日、マッサージチェアメーカーのファミリーイナダが、同社が保有する特許を侵害したとして同業のフジ医療器に対して提起していた2件の損害賠償訴訟につき、大阪地裁は、フジ医療器に対して、約28億2800万円の賠償と、製造販売の差し止めを命じる判決を行いました。本判決につき両社は控訴せず、判決は確定しました(注1)。一方、フジ医療器がファミリーイナダに対して提起していた、特許権侵害の差し止め・損害賠償請求訴訟については、10月20日、知財高裁特別部(大合議部)が、ファミリーイナダに対して、約3億9000万円の賠償を命じる判決を行いました。

本稿では、後者の訴訟につき、知財高裁ウェブサイトに「判決の要旨」が公表されていることから、これに基づき損害算定についての論点、特に特許法102条2項の適用に係る覆滅事由や、これらに基づき損害が認められなかった部分について3項の適用(重畳的適用)が認められた点につき解説し、今後のわが国の知財訴訟への影響について検討します。

2.特許法102条2項の覆滅事由についての検討

原審において、フジ医療器(以下、「原告」または「控訴人」という。)はファミリーイナダ(以下、「被告」または「被控訴人」という。)が製造、販売するマッサージ機(被告製品1ないし12)が、原告の保有する本件特許AないしCを侵害しているとして、これらの製造、販売の差し止めと、損害賠償請求の一部として15億円の支払を求めましたが、原審はこれらを棄却しました。原告は本件特許AおよびC、被告製品1ないし8に限定して控訴を提起しましたが、本控訴審では本件特許Aに係る請求は棄却され、被告製品1及び2に係る本件特許Cの侵害のみが認められました。

本件製品1(主として海外市場に輸出)について、本控訴審はまず、特許法102条2項の適用を議論しています。特許法102条2項は、特許権者の立証負担を軽減する目的で、侵害者が侵害の行為により利益を受けているときは、その利益をもって特許権者が受けた損害の額と推定すると規定するものです。特許法102条1項は、特許権者が侵害者による侵害行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額に、侵害者の譲渡数量(販売数量)のうち特許権者の実施能力に応じた数量を超えない部分を乗じた金額を損害として推定可能としていますが、2項においても特許権者の実施能力に相当する金額が損害の上限であると理解されています。

上記の考え方に基づき2項の推定を否定する要因を覆滅事由と言います。被控訴人は本控訴審において、以下の5項目を覆滅事由として主張しました。

①特許発明が被告製品1の部分のみに実施されていること

②市場における競合品の存在

③市場の非同一性

④被控訴人の営業努力(ブランド力、宣伝広告)

⑤被告製品1の性能(機能、デザイン等)

これらのうち、裁判所は判決において、項目①及び③のみを覆滅事由として認め、その他は棄却しています。項目①は、被告製品1が多数の部品やユニットで構成されるところ、本件特許Cがその一部分のみに実施されていることに関連するものと考えられます。一つの製品の中で特許使用部分と特許発明を実施していない部分が利益貢献要因として存在する場合、それぞれの利益貢献度合いを基礎として、特許使用部分の寄与度を算定することが求められ、過去の判例としては、液体充填機ノズル事件(注2)などがあります。本件においては、詳細は明らかにされていませんが、本件特許Cが使用されている部品やユニットの、全体の利益に対する寄与割合が検討されたものと思われます。寄与度の推定は客観的な基準が見出しにくく、裁判所の裁量に基づく部分が大きいのですが、経済的には対象とする製品のバリューチェーンの分析に近いものといえ、類似する部品やユニットの市場価格が入手できる場合など、ケースによっては有用なガイドラインを提示できる可能性があります。また、項目③について、「判決の要旨」は、被告製品1が複数の海外市場に輸出されていたところ、一部の仕向国については対象時期において原告による輸出が行われていなかったことから、当該仕向国においては競合関係があるとは認められないと述べています。すなわち原告が販売できない何らかの事情があったため、原告の実施能力を超える部分と解釈されたといえます。

覆滅事由として認められなかった項目②について検討すると、これも「判決の要旨」において詳細が明らかでないのですが、非侵害の競合品の存在を指していると考えられます。すなわち、特許権者と侵害者以外に、特許権を侵害していない第三の競合が存在する場合、市場規模を一定とすると、侵害者が市場に参入することによって。特許権者の売上だけでなく、第三者の売上も減少します。換言すると、特許権者の売上減少は、侵害者の売上よりも小さなものとなることが予想されます。最近の判例としては、オキサロール事件の東京地裁判決(注3)において、市場シェアに基づき非侵害競合の存在に係る覆滅が認められています。控訴人(フジ医療器)はマッサージシェア市場においてシェア1位、非控訴人(ファミリーイナダ)は同3位とされており(注4)、両社以外にも競合他社が存在することが明らかですが、本控訴審において上記の事情が認められなかったのは、被告製品1が販売される輸出市場においてはそのような非侵害競合が存在しない、あるいは製品の機能や品質などが異なり経済的に代替関係にない(真の競合品でない)という判断があった可能性があります。後者について厳密な立証が求められる場合、交差弾力性の測定など独禁法分野で広く利用されている経済分析の手法により、商品間や地理的市場間での代替性を分析することが有用となると考えられます(注5)。

同様に覆滅事由として認められなかった項目④被控訴人の営業努力(ブランド力、宣伝広告)及び、⑤被告製品1の性能(機能、デザイン等)については、いずれも需要者への訴求に関連するものであり、通常、これらも寄与度の分析において取り扱われます。製品全体を構成する部品やユニットに係る項目①については寄与度が考慮され、項目④及び⑤については考慮されなかった理由が、ブランドや広告宣伝、機能やデザインなどの価値貢献が明らかに小さいからか、あるいは被告による立証が十分でなかったためかについては、「判決の要旨」からは明らかでありません。確かに、これら無形要因の評価についてはハードルが高いのですが、過去の事例としては、被告の宣伝、ブランド価値、その他特性に訴求力がかなり強いとしてこれらの貢献を認めたクリックホイール事件(注6)などがあります。また、米国の類似訴訟においては、消費者へのヒアリングに基づくコンジョイント分析など経済学的手法に基づく寄与度の分析が広がりつつあります。コンジョイン卜分析とは、新商品開発の際に使用されるマーケティングリサーチを応用し、消費者がある商品を選択するときに、どのような属性(機能、デザイン、サービス、価格、プランド等)を重視するのかという点について、それらがどの程度利益に影響しているかを定量的に分析する手法であり、わが国においても今後検討の余地があると言えます(注7)。

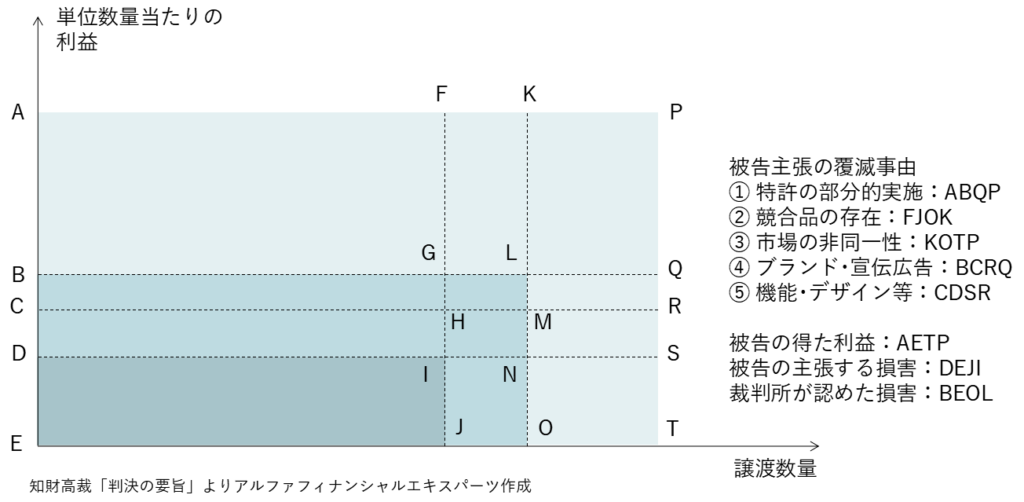

なお、特許法102条2項においては、1項と同様、侵害者が得た利益は、単位数量当たりの利益に譲渡数量を乗じたものと理解されますが、一つの製品の中に複数の利益貢献要因があるという性質を考えると、項目①の覆滅事由は単位数量当たりの利益に関係するものと考えられます。同様に検討すると、項目②及び③については譲渡数量、項目④及び⑤については単位数量当たりの利益に影響を与えると言えます。このような前提の下で損害計算におけるそれぞれの要素の関係を図示すると図表1の通りとなります。すなわち、全体の利益(単位数量当たりの利益AE×譲渡数量ET)をAETPで囲まれる部分とすると、項目①については単位数量当たりの利益に関連するため、ABQPが減少(覆滅)部分となります。項目③については、譲渡数量に関連するため、KOTPが減少部分となります。全体の利益からこれらを控除して残ったBEOLが裁判所が認めた損害と言えます。また、被告の主張をすべて取り入れた場合の損害は同様の分析により、DEJIとなります。注意すべきは、項目①及び③の覆滅部分に重なり(KLQP)があることです。上記のように、単位当たり利益と譲渡数量に分解して分析すれば問題は生じませんが、一元的に扱う(例えば項目①についてはX%、項目③についてはY%、合計(X+Y)%を覆滅。)と、覆滅のダブルカウントとなる可能性があります。

図表1 特許法102条2項の損害と覆滅事由のイメージ

3.特許法102条3項の重畳的適用についての検討

本控訴審においては、上記の通り、特許法102条2項の覆滅事由を検討した上で、項目③については、「当該推定覆滅部分に係る輸出台数について、自ら輸出をすることができない事情があるといえるものの、実施許諾をすることができたものと認められる」として、この部分については特許法102条3項の実施料相当の損害を認めています。一方、項目①については、「個々の被告製品1に対し本件特許Cに係る発明が寄与していないことを理由に本件推定が覆滅されるものであり、このような本件特許Cに係る発明が寄与していない部分について、控訴人が実施許諾をすることができたものと認められない」と述べ、3項の適用を否定しています。

上記のような3項の重畳的適用について、わが国においては、「特許権者が侵害行為に対する損害賠償として本来請求し得る逸失利益の範囲を超えて、損害の補填を受けること」は認めるべきでないとして、特許法第102条第l項の損害が逸失利益としての限界であるとの考え方を示したエアマッサージ機事件の控訴審判決(注8)以降、重畳的適用に否定的なものが裁判例の趨勢となっていました(注9)。しかし、もし侵害がなかった場合、特許権者の実施能力を超える部分、例えば本件のように特定の市場について何らかの理由で特許権者が実施できない場合、他社に対してライセンス供与することで利益の最大化を図ったであろうと想定することは合理的と言え、従前から3項の重畳的適用の合理性を認める議論は高まっていました(注10)。このような状況の下、令和元年に特許法102条1項が改正され、改正後の同項2号によって、権利者の「実施の能力及び権利者が「服売することができないとする事情」によって損害額の控除が認められる覆滅部分についても、実施許諾をし得たと認められない場合を除いて、実施料相当額の損害賠償を請求できることになりました。本控訴審の判決は1項だけでなく、2項についても同様の取扱いが認められるという判断枠組みが示されたものといえます。

ここまでの議論は被告製品1に係るものですが、被告製品2については、本控訴審は「売上高よりも控除すべき経費額が多いため、利益額(限界利益額)が存在せず、特許法102条2項は適用されない」とした上で、3項の適用を認めています。これは、本控訴審が認めるように、3項は、特許権者が「特許発明の実施料相当額を自己が受けた損害の額の最低限度としてその賠償を請求できること」を規定したものであることに関連していますが、一般にライセンス契約がビジネスの開始前に合意され、実施料は事前の収益性に基づくものであっても、実際に赤字となるかどうかは無関係であるという事実とも整合的といえます。

なお、重畳的適用の問題とは別途、基本的な論点として3項適用の際、どのような方法で実施料が算定されたかについては、「判決の要旨」からは明らかではありません。実施料の考慮要素としては、ライセンス条件・方針・期間、対象製品の特性、ビジネス上の関係、収益性、市場の需給関係、代替品に対する有意性、費用節減効果、使用頻度など多数の要因があります(注11)。また、実施料率を検討する場合には、ロイヤルティベースを製品全体の価格とするか、部品やユニットの価格とするかという問題があります。ロイヤルティベースの問題は、本件の覆滅事由として上記の項目①(特許発明が被告製品1の部分のみに実施されていること)が認められていることとも関連しますが、これらの問題については、詳細が明らかとなった後、別の機会に検討したいと思います。

4.今後の展望

従来、わが国では米国と比べ、特許権侵害訴訟における認容額が低く損害の補償や侵害抑止が不十分であるとの意見がありましたが(注12)、本件および先行する大阪地裁の認容額(それぞれ、約3億9000万円および約28億2800万円)は近年では異例の高額となっています。これらをきっかけとして、今後高額の損害賠償が増加する可能性があるとの意見も聞かれますが(注13)、本件が示唆する興味深い傾向は、損害算定のアプローチが多様化していることであると思われます。すなわち、特許権者の立証負担を軽減させるため、特許法102条の1項および2項は比較的簡易な損害推定の規定を用意しているところ、簡易さゆえに損害をめぐる経済実態と乖離する場合があることは否めないのですが、そのような問題を解決するための補完的な手法が認められ、損害立証の柔軟性が増していると言えます。本件において3項の重畳的適用に係る判断枠組みが示されたことも、そのような損害立証の柔軟性を広げる意味があると思われます。

本稿では詳述しませんが、同様の意義を持つ最近の判例としてはオキサロール事件の東京地裁判決(注14)があります。同判決では、特許法102条1項により譲渡数量減少に係る逸失利益を認めたうえで、民法709条に基づき、侵害者の侵害行為により対象製品の価格が低下したことに係る損害も認めています。このように、特許法102条1項及び2項が必ずしもカバーしていない領域について、3項及びその他のアプローチにより柔軟な補完的対応が可能であること、またその逆、つまり1項及び2項の推定についても経済実態に合わせて様々な覆滅事由が認められうることが明らかになっており、当事者による経済的事実についての分析に基づく損害立証の重要性が高まっていると言えます。

(アルファフィナンシャルエキスパーツ マネージングディレクター 池谷誠)

(Copyright ©2022 Alpha Financial Experts K.K. All Rights Reserved. 本ページのリンクは自由です。)

注1: 2022年10月27日付日本流通産業新聞。

注2: 東京地判平15・12・26(平成14(ワ)3237)[液体充填機ノズル事件(第一審)]。被告ノズルである角ノズルが液体充填機の重点部の一部で、重点部以外にも多数の工程や装置からなることなどから、角ノズルの寄与率を20%と認めた。

注3: 東京地判平成29・7・27(平成27(ワ)22491)[オキサロール事件]

注4: 2022年10月21日日本経済新聞電子版。

注5: 池谷誠著・特許庁「特許権侵害における損害賠償額の適正な評価WG」他編『特許権侵害における損害賠償額の適正な評価に向けて』、45-51頁。

注6: 東京地判平成25・9・26(平成19(ワ)2525)[クリックホイール事件(原審)]

注7: 前掲脚注5、92-93頁。

注8: 知財高判平成18・9・25(平成17(ネ)10047)[エアマッサージ機事例(控訴審)]

注9: 東崎・中島・近藤「損害額の算定に関する知財高裁大合議判決(令和4年10月20日)の概要(速報)」長島・大野・常松法律事務所知的財産法ニュースレター2022年11月No. 10。

注10: 前掲脚注5、51-52頁。

注11: これらの考慮要素をリスト化したものとして、米国判例において確立された「ジョージアパシフィックファクター」がある。前掲脚注5、67-72頁。

注12: 前掲脚注5、2頁。

注13: 前掲脚注6。

注14: 前掲脚注3。